ペンギンアップデートとは?SEOにおける影響と正しい対策を徹底解説

「Googleのペンギンアップデートとは?」

「ペンギンアップデートの影響を受けたら、どのように対策すればいいの」

ペンギンアップデートとはGoogleのアルゴリズム更新の1つですが、その内容をしっかり理解している人は少ないでしょう。

しかし、アップデートの内容を把握しておかないと、検索順位が低下した際にその原因を特定できません。

本記事では、Googleの重要なアルゴリズムである「ペンギンアップデート」について、基本的な概念から対策方法まで詳しく解説します。

不自然な被リンクによる順位低下を防ぎ、健全なSEO施策を実施するための知識を身につけましょう。

1.ペンギンアップデートとは?

まずは、ペンギンアップデートの基本概念について解説します。

- Googleが導入したスパムリンク排除のアルゴリズム

- 由来と背景

- なぜペンギンアップデートが必要か

(1)Googleが導入したスパムリンク排除のアルゴリズム

ペンギンアップデートは、Googleが2012年に初めて実装したアルゴリズム更新の1つです。

その主な目的は、不自然な被リンクを使って不正に検索順位を上げるスパム行為に対しての対策です。

具体的には、品質の低いサイトからの大量リンクや、不自然に最適化されたアンカーテキストなど、人為的に作られた被リンクを検出し、そのようなスパム行為を行っているサイトの評価を下げる仕組みとなっています。

このアルゴリズムの導入により、質の高いコンテンツを持つサイトが適切に評価される検索環境の構築が進められました。

(2)由来と背景

ペンギンという名称の由来については、Googleは公式には明確な説明をしていません。

一般的には、Google社内で使用されていたコードネームがそのまま公になったとされています。

パンダアップデートに続いて導入されたこともあり、動物名を冠するアップデートの流れを踏襲したという見方もあります。

実はペンギンアップデートが導入された当時はリンク数の多さが検索順位の評価対象となっており、無関係なリンクを人為的に獲得して上位表示するという手法が横行していました。

しかし、この影響で検索結果に的外れなサイトが表示されるなど、Googleへの信頼性を損なうような状況が生まれていました。

このような状況に対してGoogleは対策が必要と考えて、ペンギンアップデートを導入しています。

(3)なぜペンギンアップデートが必要か

先ほども述べたように、ペンギンアップデート導入前は被リンクの数が検索順位に影響していました。

そのためこの時代には、複数のサイトを構築して相互リンクでつないで検索順位を操作する『ブラックハットSEO』と呼ばれる手法が通用していました。

この手法が通用していた時代はGoogle検索結果の精度は低く、リンクだらけの低品質なページが上位に上がっていたのです。

しかし、このような検索結果ではユーザーの満足度は得られず、正しい情報を提供できません。

その対策としてペンギンアップデートが導入されたのです。

その結果リンクの質が重視され、意図的な検索順位の操作が困難になりました。

2.ペンギンアップデートの進化と現在も続く影響

ペンギンアップデートは単発のものではなく、複数回の更新を経て進化してきました。

その変遷と現在への影響について解説します。

- 2012年からのリリース履歴と主な変更点

- リアルタイム評価・ページ単位処理への移行

- 現在も作用し続ける理由とは?

(1)2012年からのリリース履歴と主な変更点

ペンギンアップデートは、以下のように複数回のバージョンアップを経て進化してきました。

2012年4月から、2016年9月まで主に4回実施されています。

| バージョン | リリース日 | 主な特徴・変更点 |

|---|---|---|

| Penguin 1.0 | 2012年4月 | 初回リリース。不自然なリンクプロファイルを持つサイトが主な対象。 |

| Penguin 2.0 | 2013年5月 | トップページだけでなく内部ページのリンクも含め、より深いレベルでスパムを評価。 |

| Penguin 3.0 | 2014年10月 | 前回アップデート以降に構築されたスパムリンクに対して新たな評価を適用。継続的な監視姿勢を示す。 |

| Penguin 4.0 | 2016年9月 | 大きな転換点。ペンギンアルゴリズムがGoogleのコアアルゴリズムに統合され、リアルタイムでリンク評価が行われるようになる。 |

バージョンアップごとにリンクの評価精度が上がり、内部リンクや外部リンク双方が評価される仕組みになっています。

なお、2016年9月以降はペンギンアルゴリズムはコアアルゴリズムに統合されており、常にリンクの質も評価される仕組みです。

(2)リアルタイム評価・ページ単位処理への移行

従来のペンギンアップデートは、定期的にリンクの質を見直す仕組みでしたが、2016年9月からは常時リンク評価をするように変わっています。

つまり、リンクの質がサイト評価、ひいては検索順位に大きく関わる要素の1つとなったということです。

また、2016年9月以前はペンギンアップデートの影響はサイト全体に及び、品質の低いリンクが1つでもあればサイトが検索圏外に飛ぶ可能性がありました。

しかし、2016年9月のペンギンアップデートから、サイトの影響範囲はページ単位へ変化しています。

そのため、1つの低品質なリンクでサイト全体の検索順位が大きく変わることは無くなりましたが、同時にサイト運営者は1つ1つのページのリンク品質を丁寧にチェックする必要が生まれました。

(3)現在も作用し続ける理由とは?

ペンギンアップデートが現在も作用しているのは、Googleの理念が「ユーザーにとって信頼できる情報を提供する」ことだからです。

ユーザーに正しい情報を提供するためにも、スパム的なリンク操作をされているページは、検索順位の上位に表示させるべきではありません。

そのため、不自然なリンクは常に監視されるようになり、検索順位評価のための重要な指標として使われ続けています。

3.ペンギンアップデートが制裁対象とするリンク手法とは?

ペンギンアップデートでは、どのようなリンク手法が問題視されるのでしょうか。

具体的にペナルティの対象になるリンクの手法を紹介します。

- 検索順位を不正に操作するリンク施策の例

- ブラックハットSEOで使われる具体手法

- 過去のスパムリンクが現在も影響するケース

(1)検索順位を不正に操作するリンク施策の例

ペンギンアップデートが主に制裁対象とするのは、検索順位を故意に操作しようとする施策です。

例えば、他サイトへ金銭を支払って引き換えにリンクを獲得するようなリンク購入などは、ペナルティの対象となります。

また、リンクファームと呼ばれる相互リンクを目的とした低品質サイトのネットワークも制裁の対象になります。

内部リンクでうっかりやってしまいがちなのが「アンカーテキスト」の誤った使用です。

例えば、ターゲットキーワードを過剰に含めたアンカーテキストを多数使用すると、Googleに不自然なリンクパターンとみなされ、検索順位が下落する可能性があります。

リンク設計を行う際は、自然な文脈のなかで多様なアンカーテキストを用い、関連性の高いリンクを貼ることを意識しましょう。

(2)ブラックハットSEOで使われる具体手法

冒頭でもお伝えしたブラックハットSEOの具体的な手法についても理解しておきましょう。

なお、お伝えする手法は現在はすべてペナルティの対象となり、SEO効果はありません。

まず典型的なブラックハットSEOの手法として有名なのが「PBN(Private Blog Network)」という方法です。

PBNとは単一の所有者が見かけ上は無関係のサイトを運営して、互いにリンクを送り合う手法のことです。

また、ブラックハットSEO全盛期には「ディレクトリ登録」という、低品質なリンク集や関連がないサイトへの大量登録などの手法も利用されていました。

その他、同一IPやWhois情報が一致するサイト間での自作リンクや掲示板やブログにサイトリンクを投稿するのも、スパムとなります。

(3)過去のスパムリンクが現在も影響するケース

過去のスパムリンクが今も検索順位に影響する場合もあります。

例えば、以前外部SEO会社に依頼して構築したリンクがペンギンアルゴリズムで「不自然」と判断された場合、それを放置していると検索順位への評価にマイナスの影響を与える可能性があります。

長年サイトを運営しているために過去の施策履歴が共有されておらず、管理されていないリンクが放置されている場合などは要注意です。

これを防ぐためにはGoogleの被リンクチェックツールなどを活用して、不自然なリンクがないかを定期的にチェックしておきましょう。

なお、被リンクの意義や具体的な確認ツールなどについては、以下の記事も合わせてご覧ください。

4.ペンギンアップデートで注意したいポイント

ペンギンアップデートによる影響について、特に注意すべきポイントを解説します。

- 悪質な被リンクページが検索県外に飛ばされる

- 自然リンクまで誤って評価対象となる可能性がある

- 順位低下が売上や問い合わせを激減させるリスクがある

(1)悪質な被リンクページが検索圏外に飛ばされる

ペンギンアップデートの初期バージョンでは、不自然な被リンクを持つサイトはドメイン全体が評価対象とされ、検索圏外に飛ばされるケースもありました。

その後、ページ単位の評価に変更されましたが、悪質なリンク操作が行われていると判断されたページは、今でも検索圏外へ飛ばされる可能性があります。

現在は個別ページ単位の評価となりましたが、それでも重要なページが検索圏外になれば大きな影響を受けることに変わりはありません。

(2)自然リンクまで誤って評価対象となる可能性がある

ペンギンアップデートはアルゴリズムによる自動判断のため、稀に正当な自然リンクまでもスパムと誤認されるケースがあります。

例えば、特定業界の用語を含むアンカーテキストが多い場合や、同一ドメインからの複数リンクが自然発生した場合などでも、パターンが似ているとスパムリンクと判断されてしまいます。

そのため、不自然と判断される可能性があるリンクパターンについては、事前に把握し対策を講じておくことが大切です。

(3)順位低下が売上や問い合わせを激減させるリスクがある

ペンギンアップデートによる検索順位の低下により、当然ですがアクセス数が減少します。

検索順位は1ページから2ページ目に下がるだけでも、クリック率が大幅に下がるといわれているからです。

検索流入を主な集客源としている場合は、トラフィックの減少が売上に直結するため注意が必要です。

このリスクを軽減するためにも、単一のトラフィック源に依存せず、複数の集客チャネルを構築しておくなどの対策を意識しましょう。

5.ペンギンアップデートで影響を受けているかのチェック方法

自社サイトがペンギンアップデートの影響を受けているかどうかを確認する方法について解説します。

- サーチコンソールでの手動対策通知の有無を確認

- 外部リンク数と順位下落タイミングの照合

- 流入減少・クロールエラーの有無をチェック

順に見ていきましょう。

(1)サーチコンソールでの手動対策通知の有無を確認

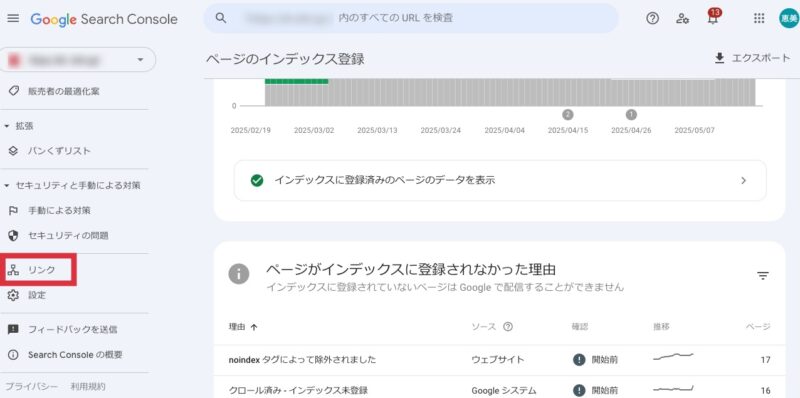

ペンギンアップデートで影響を受けているかどうかは、Google Search Consoleの通知を確認しましょう。

ペンギンアップデート自体はアルゴリズムによる自動評価ですが、明らかなスパムリンクが検出された場合は、手動対策が実施されることもあります。

Googleの検索品質チームが目視で違反を確認したうえで、ペナルティを与えることを意味します。

これを確認するにはまずGoogle Search Consoleへログインしてメニューから「セキュリティと手動による対策」を開きます。

何も問題がなければ以下のような表示が出ますが、問題がある場合はここに内容が表示されます。

手動対策の通知が出ている場合は速やかにリンクの確認を実施し、再審査リクエストを送りましょう。

(2)外部リンク数と順位下落タイミングの照合

被リンクの急増と順位変化が時期的に一致しているかどうかを検証することも重要です。

アクセス数を管理しているツールなどを用いて、外部リンク数と検索順位の下落タイミングを照合しましょう。

リンク数の推移はGoogle Search Consoleでは見られないので、以下のようなツールが必要です。

これらのツールでリンク数を管理し、Google Search Consoleの検索順位データと合わせて確認すれば、ペンギンアップデートの影響を可視化できます。

(3)流入減少・クロールエラーの有無をチェック

Google AnalyticsとSearch Consoleを連携させ、自然検索からの流入状況とクロールの状態を分析しましょう。

特定の日付から急激に流入が減少している場合は、アルゴリズム更新の影響を受けている可能性があります。

また、Google Search Consoleの「インデックス」では、クロールに関する問題や除外ページの増加などを確認できます。

また、このセクションの下にはクロールエラーやその原因が表示されているので、そのセクションもチェックしてください。

意図せぬクロールエラーなどが発生している場合は、詳細を確認して必要な対策を取りましょう。

6.ペンギンアップデートへの対応

ペンギンアップデートの影響を受けている、または予防したい場合の具体的な対応策を紹介します。

- スパムリンクを定期的にチェックする

- リンク否認ツールで悪質な被リンクを拒否する

- 良質な被リンクを獲得するための対策

(1)スパムリンクを定期的にチェックする

被リンクの品質を維持するためには、定期的なチェックが欠かせません。

Google Search ConsoleやAhrefs、Majesticなどのツールを使用して、自社サイトへの被リンクを定期的に分析しましょう。

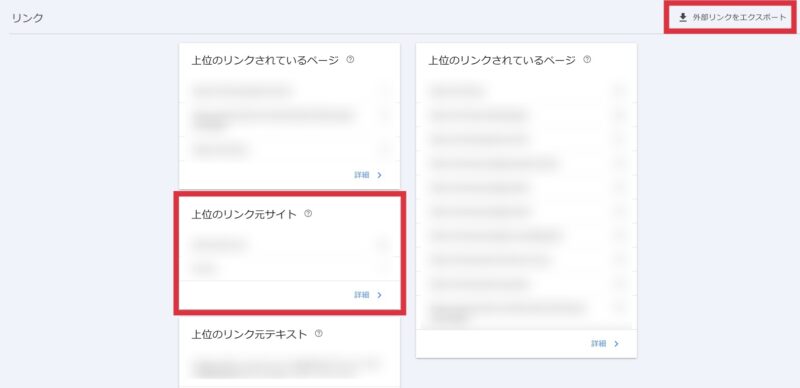

ここではGoogle Search Consoleを用いたチェックの方法を紹介します。

Screenshot

まずGoogle Search Consoleにログインして、左のメニューから「リンク」を選びましょう。

自サイトへのリンク情報のまとめが表示されるので、「上位のリンク元サイト」を確認し、以下の基準で判断します。

なおドメイン情報が多い場合は右上の「外部リンクをエクスポート」を押せば、csvやエクセル形式でドメイン情報をダウンロードできます。

- 関連性の高いコンテンツ(サイト)か?

- リンク元サイトのドメイン評価は?

- リンクの文脈は正しいか?

- アンカーテキストは自然か?

まず重要なのはコンテンツやサイトの関連性です。

関連性の高いサイトの情報源として自社コンテンツが引用されているような場合は、良質なリンクと判断できます。

例えば海外の全く無関係のサイトからのリンクなどが貼られていることもあるので、そのような場合は次で紹介する「リンク否認」を実施しましょう。

関連性はあるものの、リンクを残すか迷う(サイトの作りが古いなど)ような場合は、そのサイトのドメインパワーをチェックしてください。

極端にドメイン評価の低いサイトからのリンクは、低品質なリンクと判定される可能性があるからです。

パワーランクチェックツールなどを用いてドメイン評価を確認し、リンクを残すかの判断に使うと良いでしょう。

その他リンクが全く関係ない文脈で貼られていないかも重要な指標になるので、必ずリンク元サイトで情報を確認してください。

なお、ドメインの計測ツールについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。

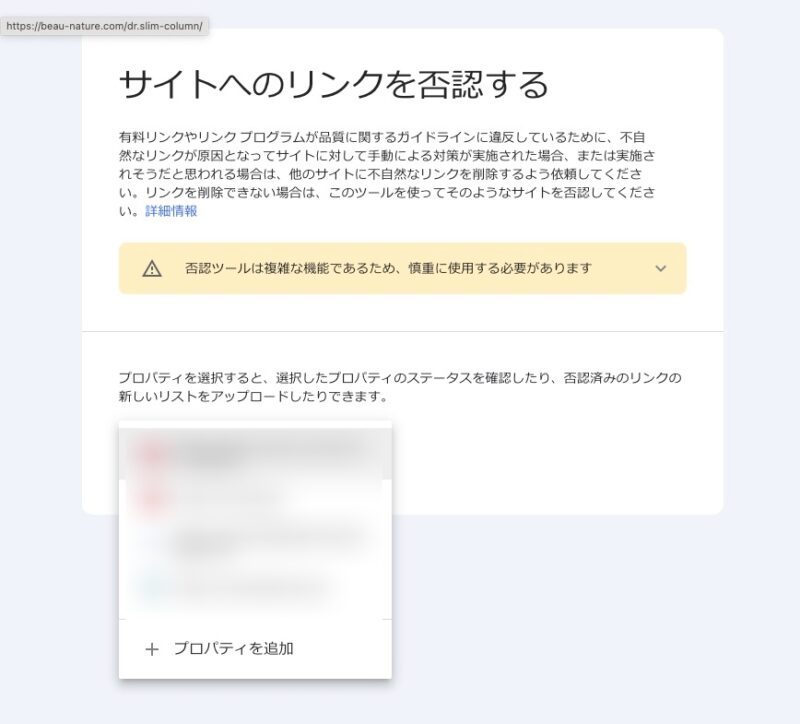

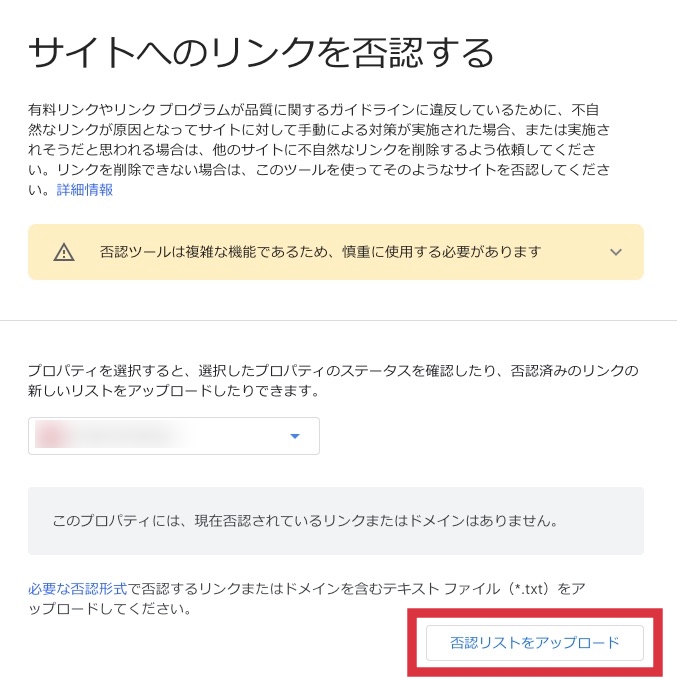

(2)リンク否認ツールで悪質な被リンクを拒否する

問題のある被リンクが見つかった場合は、Google提供の「リンク否認ツール」を使用して対処しましょう。

リンク否認ツールに否認したいドメイン情報を記述したテキストファイルをアップロードすれば、外部リンクを拒否して検索順位への影響を避けられます。

具体的な作り方は以下の通りです。

まずはテキストファイルを開いて、否認リストであることがわかるように名前をつけましょう。

次に先ほど確認した外部リンクの情報から、否認したいドメインをコピーしテキストに貼り付けます。

domain:example-spam1.com

domain:example-blogsite2.net

domain:123.456.789.000

domain:fake-affiliate3.biz

ファイルは「domain:(ドメイン)」と記述する必要があるので、間違いがないように作ることが重要です。

作成が終わったらリンク否認ツールへログインし、リンクの否認をしたいサイトを選択します。

選択が終わったら右下の「否認リストをアップロード」から、作成したリストをアップしてください。

なお、この作業は1か月に1回程度定期的に実施し、常に品質の高いリンクのみが自社につながっている状態を維持するようにすることが望ましいです。

(3)良質な被リンクを獲得するための対策

健全な被リンクを獲得するためには、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を意識したコンテンツを発信し続けることが重要です。

質の高いコンテンツは自然と情報源として引用されるなど、関連性の高いサイトからのリンクを獲得できます。

リンク獲得を目的とした交換や購入は避け、コンテンツの価値を高めることに注力しましょう。

なお、リンク獲得の方法としてオンラインPRやゲスト投稿などの手法は今も有効ですが、関連性の高いサイトに限定するなど、スパム的なリンク獲得は避けましょう。

7.Google主要アルゴリズムの比較|パンダ・ペンギン・コアアップデートの違い

ペンギンアップデートと他のGoogle主要アルゴリズムとの違いについても知っておきましょう。

- それぞれの目的と評価対象の違い

- ハミングバードとの違い

- アルゴリズム比較表(動物アップデート編)

これらの内容や棲み分けについて把握しておくことは、効果的なSEO対策を進める上でも重要です。

(1)それぞれの目的と評価対象の違い

Googleの主要アルゴリズムには、それぞれ異なる目的と評価対象があります。

パンダアップデートは、主にコンテンツの品質を評価するアルゴリズムとなりますが、ペンギンアップデートは、リンクの品質を評価し、スパムリンクや不自然な被リンクを対象としています。

どちらもユーザーに正しい情報を届けるという目的は同じですが、評価するポイントが異なる点に注意してください。

パンダアップデートについては、こちらの記事で解説しています。

(2)ハミングバードとの違い

ハミングバードは2013年に導入されたアルゴリズムで、他のアップデートとは性質が大きく異なります。

ハミングバードの主な目的は、検索クエリ(検索語句)の意味や文脈を理解し、ユーザーの真の意図に沿った検索結果を提供することです。

例えば、「近くのピザ屋」という検索に対して、単純なキーワードマッチではなく、ユーザーの位置情報も考慮した結果を返すようになりました。

つまり、パンダやペンギンがウェブページの質を評価するのに対し、ハミングバードは検索クエリ自体の解釈精度を高めることに主眼を置いています。

(3)アルゴリズム比較表(動物アップデート編)

以下に、代表的なGoogleアルゴリズムの特徴を比較表にまとめました。

| アップデート名 | 導入年 | 主な対象 | 評価対象 |

|---|---|---|---|

| パンダアップデート | 2011年 | コンテンツファーム系サイト | コンテンツの質 |

| ペンギンアップデート | 2012年 | スパムリンク、不自然な被リンク | 外部リンクの品質 |

| ハミングバード | 2013年 | クエリの意味理解 | 意味解析(NLP) |

| コアアップデート | 毎年複数回 | 検索全体の品質 | 総合的な検索評価 |

この比較からも分かるように、パンダとペンギンはすでにコアアルゴリズムに統合され、現在も強い影響力を持っています。

どのアップデートも、最終的にはユーザーに最適な検索体験を提供する目的は同一ですが、評価対象の違いは理解しておくと良いでしょう。

8.ペンギンアップデートの実例|順位急落と復活のポイント

実際にペンギンアップデートの影響を受けたサイトの事例を紹介します。

- 外部SEO業者によるリンク購入で圏外に落ちた中小ECサイトの事例

- Googleにより閉鎖された大規模リンクネットワーク「BuildMyRank」の事例

- 改善に成功した企業の共通点

(1)外部SEO業者によるリンク購入で圏外に落ちた中小ECサイトの事例

とあるアパレル会社のECサイトで、外部SEO会社に依頼した過去の施策が原因で、検索順位が圏外に飛んでしまう事態が発生しました。

過去の施策がまさに関連性の低いブログ記事へのリンク設置であり、このリンクがペンギンアップデートで検知されたという事例です。

この企業は対策として、まずリンク否認ツールで問題のリンクを否認し、同時にサイト内のコンテンツの構成の見直しを実施しました。

これらの施策後、約3か月かけて順位が徐々に回復し、その後は大きな順位変動は見られないようになりました。

(2)Googleにより閉鎖された大規模リンクネットワーク「BuildMyRank」の事例

2012年ごろGoogleは「BuildMyRank」と呼ばれる大規模なリンクネットワークを無効化する対策を実施しました。

BuildMyRankは、会員サイトに対してブログネットワークからのリンクを提供するサービスですが、Google側はこのサービス自体を「検索順位操作を助長している」と判断しました。

このネットワークに依存していた多くの海外SEOサイトは、一斉に検索流入を失いました。

特に依存度の高かったサイトでは、主要キーワードでの検索順位が100位以下に低下するなど、その影響が大きかったと言われています。

(3)改善に成功した企業の共通点

ペンギンアップデートの影響から回復に成功した企業には、いくつかの共通点があります。

まずはスパムリンクの否認作業を直ちに実施し、その後も継続してリンクのチェックを実施していることです。

次に、サイト内のコンテンツを見直し、専門性の高いページへのリライトを行っているケースが多く見られます。

このように、リンクの設定にとどまらず、コンテンツの見直しにも取り組むことで、全体的な改善を行うことが順位の維持・上昇のためには必要不可欠といえるでしょう。

9.ペンギンアップデートに関するよくある質問

ペンギンアップデートについてよく寄せられる質問と回答をまとめました。

- 今もペンギンアップデートは実施されていますか?

- アルゴリズムアップデートと手動ペナルティの違いはなんですか?

- スパムリンクの否認をすれば順位は戻りますか?

- 良質なリンクまで無効化されることはありませんか?

これから具体的な対策に着手する前に、疑問点を解消しておきましょう。

(1)今もペンギンアップデートは実施されていますか?

ペンギンアップデートは2016年のPenguin 4.0を最後に、単独のアップデートとしては実施されていません。

今はGoogleのコアアルゴリズムに統合されており、リンクの質は常にチェックされる対象となっています。

(2)アルゴリズムアップデートと手動ペナルティの違いはなんですか?

アルゴリズムアップデートと手動ペナルティには重要な違いがあります。

アルゴリズムアップデートは自動的なシステムによる評価であり、特定の通知なしに影響が発生します。

一方、手動ペナルティはGoogleのスパム対策チームによる人為的な評価に基づくもので、Search Consoleに明確な通知が届きます。

通知内容には具体的な問題点と対応方法が記載されており、修正後には再審査の申請が可能です。

(3)スパムリンクの否認をすれば順位は戻りますか?

スパムリンクの否認は、ペンギンアップデートからの回復において重要ですが、それだけで確実に順位が戻るとは限りません。

リンク否認はGoogleに対して「このリンクは自分で作ったものではない」と伝えるものであり、評価への影響を軽減する効果はあります。

しかし、完全な回復のためには、コンテンツの質の向上や自然なリンク獲得など、総合的なSEO改善が必要となるケースが多いです。

(4)良質なリンクまで無効化されることはありませんか?

基本的には文脈や関連性があり、自然に獲得された良質なリンクが無効化されることはありません。

Googleのアルゴリズムは、リンクの質や自然さを判断する能力が年々向上しており、正当なリンクを識別できるようになっています。

ただし、業界特有の用語が多用されるケースや、特定のフォーマットで作成されたリンクが多い場合などまれに誤判定されるリスクもゼロではありません。

まとめ

ペンギンアップデートは、Googleが2012年に導入した不自然な被リンクによる検索順位操作を排除するためのアルゴリズムです。

当初は定期的な更新として実施されていましたが、2016年にはGoogleのコアアルゴリズムに統合され、現在はリアルタイムで常に作用しています。

ペンギンアルゴリズムへの対策としては、定期的なスパムリンクのチェック、リンク否認ツールの活用、自然な被リンクを獲得できる質の高いコンテンツの発信が重要です。

ユーザーファーストを重視するGoogleの理念の理解のもとに、リンクを含めた質の高いサイト運営を目指しましょう。

TMS Partners株式会社では、ペンギンアップデートの対策やリンク分析、健全なSEO施策のコンサルティングを提供しています。

検索順位の低下でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。