強調スニペットとは?リッチリザルトとの違いや表示を目指す方法を解説

「強調スニペットってよく見かけるけど、どうやったら表示されるの?」

「自分のサイトを強調スニペットに表示させて、アクセスを増やしたい」

強調スニペットはSEO対策で注目される機能ですが、具体的な実装方法がわからない方も多いでしょう。

強調スニペットはGoogle検索結果の「0位」ポジションとも呼ばれ、通常の検索結果よりも高い視認性とクリック率を獲得できる重要な機能です。

この記事では、強調スニペットの基本概念から実装方法、メリット・デメリット、具体的な対策まで、初心者の方でもわかりやすく解説します。

最後まで読めば強調スニペットを効果的に活用し、検索結果での露出を最大化できるでしょう。

1.強調スニペットとは?

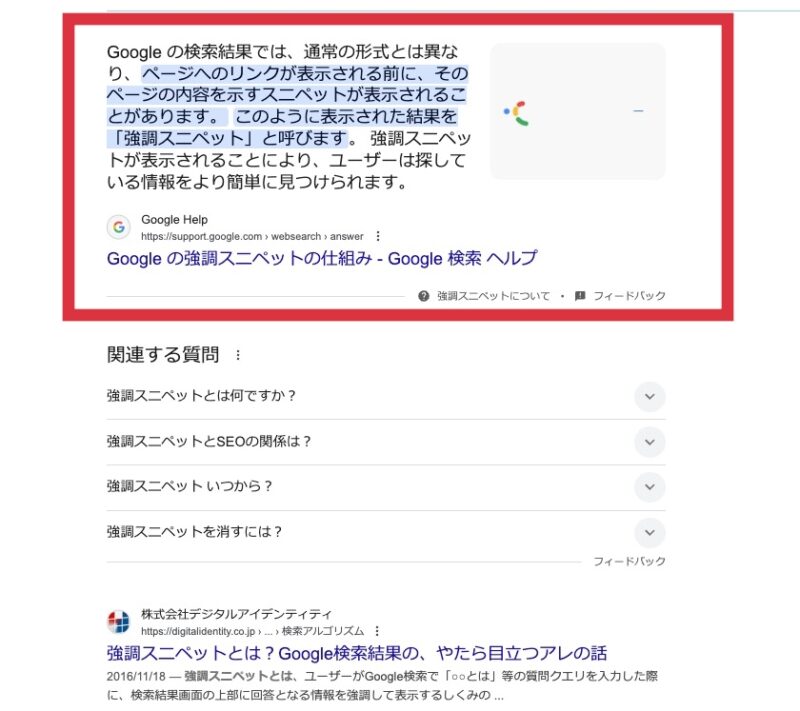

強調スニペットとは、Google検索結果の最上部に表示される特別な回答ボックスのことを指します。

ユーザーの検索クエリに対して最も適切と判断されたページから情報を抜粋し、簡潔な回答として表示する機能です。

- 強調スニペットの定義と特徴

- 表示される条件と仕組み

まずは概要を理解して、強調スニペットを活用しましょう。

(1)強調スニペットの定義と特徴

強調スニペットは、Google検索結果の最上部に表示される特別な枠で囲まれた回答ボックスです。

検索ユーザーが質問形式で検索した際に、その疑問に対する直接的な答えを提供します。

表示される内容は、ウェブページの本文、見出し、リストなどから自動的に抜粋される仕組みです。

ユーザーにとっては検索結果を開く前に答えが分かるため効率的に情報を得られ、ユーザーエクスペリエンスの向上に役立ちます。

また、サイト運営者にとっても強調スニペットに表示されれば検索結果の中で目立つため、クリック率の向上も期待できます。

(2)表示される条件と仕組み

強調スニペットが表示される条件は、主に検索クエリの性質によって決まります。

「○○とは」「○○の方法」「○○はいくら」といった質問形式の検索で表示されることが多いです。

これはGoogleが「このクエリは明確な答えを提示できる」と判断した場合に、最適なページから回答を抜粋して表示させる仕組みです。

なお表示の仕組みとしては、検索エンジンが上位ページを分析して、その中から最も適切な回答部分を自動で選択しています。

選ばれるページは必ずしも検索1位のサイトではなく、2位や3位のページから抜粋されることもあるので、1位でなくても強調スニペットが表示されることがあります。

2.強調スニペットとリッチリザルトの違い

強調スニペットとリッチリザルトは、どちらもGoogle検索結果を豊かにする機能ですが、表示位置や内容に大きな違いがあります。

強調スニペットとリッチリザルトの違いも知っておきましょう。

- 表示位置と内容の違い

- 設定方法の違い

(1)表示位置と内容の違い

強調スニペットは検索結果の最上部、通常の検索結果よりも上に表示されます。

内容としては、ユーザーの質問に対する直接的な回答を簡潔に示したものです。

一方、リッチリザルトは各検索結果の下部に表示され、星評価、価格、営業時間などの補足情報を提供します。

強調スニペットがユーザーの疑問を解決するのに対し、リッチリザルトは検索結果を装飾するようなイメージです。

例えば「Chanel マスカラ」と検索した場合に、以下のように検索結果に商品名が表示されます。

これがリッチリザルトであり、ユーザーに対して具体的な商品名を見せています。

なお、リッチリザルトの表示位置はあくまで検索結果の下の部分であり、これにより検索結果が上位に上がるわけではありません。

(2)設定方法の違い

リッチリザルトと強調スニペットでは、表示の仕組みと制御方法が大きく異なります。

リッチリザルトは、構造化データ(schema.orgなど)をページ内に実装することで、レビュー、価格、イベント情報などの追加情報をGoogleに明示的に伝えることが可能です。

構造化データとは、検索エンジンに向けて「この情報は●●を意味しています」と明確に伝えるためのコード(マークアップ)です。

例えば、飲食店のページに対して「★4.2(500件のレビュー)」や「営業時間:11:00〜22:00」といった情報をGoogle検索結果に表示させたい場合、それらを構造化データとして記述します。

<script type=”application/ld+json”>

{

“@context”: “https://schema.org”,

“@type”: “Restaurant”,

“name”: “ビストロ・アリサ”,

“aggregateRating”: {

“@type”: “AggregateRating”,

“ratingValue”: “4.2”,

“reviewCount”: “500”

},

“openingHours”: “Mo-Su 11:00-22:00”

}

</script>

ただし、構造化データを正しく設定しても、必ずリッチリザルトとして表示されるとは限りません。

Googleは、ユーザー体験や検索意図に応じて表示の有無を判断しており、すべてのページで必ず適用されるわけではないと公式に述べています。

一方、強調スニペットは構造化データでは制御できず、Googleのアルゴリズムによって検索クエリに対して最適な回答と判断されたページから自動的に選ばれます。

意図的に表示させることはできませんが、質問形式の見出しと簡潔な回答構成、明確なHTMLマークアップなどを意識することで、掲載される確率を高めることは可能です。

3.強調スニペットの種類と表示形式

強調スニペットには複数の表示形式があり、検索クエリの内容や元ページの構造によって自動的に選択されます。

具体的には、以下のような形式に分類することが可能です。

- テキスト形式(パラグラフ型)

- リスト形式

- 表形式

- 動画形式

適切な形式を理解することで、より効果的な強調スニペット対策が可能になるでしょう。

(1)テキスト形式(パラグラフ型)

テキスト形式は最も一般的な強調スニペットの表示形式です。

このようにテキスト主体でユーザーの検索に対しての回答をシンプルに表示させます。

テキスト形式の強調スニペットは、「○○とは」「○○の定義」といった説明系の検索クエリで表示されやすいです。

表示される文章は、元ページの見出し直下にある最初の段落から抜粋されることが多いので、表示を狙う場合はH2直下に疑問への回答を記載すると良いといわれています。

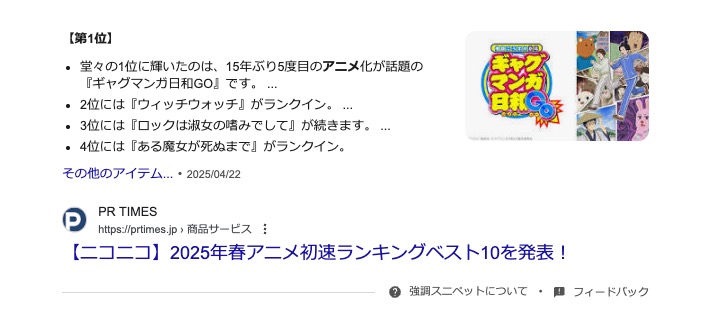

(2)リスト形式

リスト形式は、手順やランキング、項目の列挙に適した表示形式です。

「ランキング」「〜の方法」など、リストを使った方が見やすい質問に対しての回答として表示されます。

例えば、「アニメランキング 2025」と検索した結果、以下のような強調スニペットが表示されました。

なお、選定の条件として元ページにHTMLでリストタグが使用されており、各項目がわかりやすく整理されている必要があります。ます。

リスト形式の強調スニペットは視覚的にも分かりやすく、ユーザーの利便性向上に大きく貢献します。

(3)表形式

表形式は、比較情報やスケジュール、データの整理に適した表示形式です。

複数の項目を横並びで比較する際に選択されやすくなっています。

「○○比較」「○○料金」「○○スケジュール」といった検索クエリで表示される傾向があります。

元ページでHTMLのテーブルタグ(table、tr、td)が適切に使用されており、表の項目や数値が明確になっていることが表示条件です。

(4)動画形式

動画形式は、YouTubeなどの動画コンテンツが直接表示される特別な形式です。

「○○のやり方」「○○方法」といった実演系の検索クエリで表示される傾向にあります。

このように動画のサムネイル、タイトル、キャプションが表示されるので、見たい部分から必要な箇所だけ視聴が可能です。

動画の内容が検索クエリに非常に適している場合に選ばれる、比較的珍しい形式といえるでしょう。

なお、動画形式の強調スニペットに表示されるには、動画タイトルと説明文やタグが、検索クエリと関係していることが要因となります。

4.強調スニペットを実装するメリット

強調スニペットに表示されることで得られるメリットは多岐にわたります。

具体的な数値データとともに、主なメリットを紹介します。

- 検索結果で最上位に表示される「0位」ポジションが狙える

- クリック率(CTR)の向上が期待できる

- 権威性や専門性のアピールにつながる

(1)検索結果で最上位に表示される「0位」ポジションが狙える

強調スニペットは通常の検索結果よりも上位に表示される特別なポジションです。

検索結果の1位よりもさらに上に表示されるため、「ポジション0」や「0位表示」と呼ばれています。

この位置は検索ユーザーの視線が最初に向かう場所であり、極めて高い視認性を獲得できるのがメリットです。

競合他社が検索1位を獲得していても、強調スニペットによってそれを上回る露出が可能になります。

特にモバイル検索では画面上部の大部分を占めるため、ブランド認知効果も非常に高区なります。

検索順位が2位や3位であっても、強調スニペットに選ばれれば最上位に表示される可能性がある点も魅力といえるでしょう。

(2)クリック率(CTR)の向上が期待できる

強調スニペットに表示されることで、クリック率の大幅な向上が期待できます。

実際のデータを見ると、以下のような差が確認されているようです。

| 表示位置 | クリック率(CTR) |

|---|---|

| 自然検索1位 | 39.8% |

| 広告1位 | 2.1% |

| 強調スニペット1位 | 42.9% |

強調スニペットのクリック率は42.9%と、通常の検索1位よりも3%程度高い数値を示しています。

これは、回答が抜粋されることで「この情報がこのページにある」とユーザーが認識しやすいためにクリック率が上がりやすくなることに要因があるといえます。

特にモバイルデバイスでは、強調スニペットがファーストビューの大部分を占めるため、効果がより顕著です。

(3)権威性や専門性のアピールにつながる

強調スニペットに選ばれることは、Googleからも情報の信頼性が高いと判断されている証です。

なぜならGoogleは上位サイトから、クエリに対して最も適切な回答を提供しているページを抜粋して表示させているからです。

そのため、検索ユーザーからも「信頼できる情報源」として認知され、自社サイトの信頼感も増すでしょう。

また、競合他社と差別化を図る上でも、強調スニペット表示は大きなアドバンテージとなります。

長期的には、ブランド検索の増加や直接流入の向上も期待できる重要な要素といえるでしょう。

5.強調スニペットを実装するデメリット

強調スニペットには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

代表的なものとしては、以下のものが挙げられます。

- ゼロクリック検索で流入数が減る可能性

- 誤解されるリスクがある

- 競合に真似されやすくなる

これらのデメリットを理解した上で、適切な対策を講じることが重要です。

(1)ゼロクリック検索で流入数が減る可能性

強調スニペットの最大のデメリットは、ゼロクリック検索による流入減少のリスクです。

強調スニペットはユーザーの情報クエリに対して表示されることが多く、ページを見なくても強調スニペットの内容だけで疑問が解決してしまいます。

特に「定義系」や「短文回答」で完結する検索クエリでは、この現象が起こりやすいです。

例えば「東京の人口は何人?」といった検索では、回答を見た時点でユーザーの検索が完了してしまい、コンテンツにまで流入しません。

実際に2019年の調査によると、全検索の約65%がゼロクリック検索になっているというデータもあります。

今は改善されている可能性もありますが、ゼロクリック検索の原因となる点はリスクともいえます。

(2)誤解されるリスクがある

強調スニペットは、Googleがページの一部を自動的に抜粋して表示するため、文脈が切り取られるリスクがあります。

特に条件付きの説明や例外を含む文では、「一般的には○○ですが、△△の場合は異なります」のような文章が、前半の「○○ですが」だけ抜粋されることで、誤った印象を与えてしまうことがあります。

このような誤解が広がると、ユーザーからの問い合わせが増えたり、信頼性の低下によってブランドイメージに悪影響を及ぼすリスクがあるでしょう。

そのため、強調スニペット対策を行う際は文脈から切り離されても意味が通じる、誤解を生みにくい構文や表現を意識することが重要です。

(3)競合に真似されやすくなる

強調スニペットに表示されると、そのコンテンツの構成や表現が可視化されてしまい、競合に模倣されるリスクがあります。

特にSEO競争が激しいジャンルでは、スニペットで採用された形式をベースにした類似コンテンツが急増する傾向があります。

こうした状況では、自社サイトの独自性が薄れてしまい、他のコンテンツに埋もれてしまう可能性もあるでしょう。

また、後発の競合がより網羅性の高いコンテンツを作成した場合、Googleはスニペットを差し替えることもあるため、順位やクリック率が低下するリスクもあります。

そのため、強調スニペットを維持・獲得し続けるには情報を継続的な改善し、他にはない独自性を盛り込んでコンテンツを作らなければなりません。

6.強調スニペットの表示方法と対策

強調スニペットに表示されるためには、特定の条件を満たしたコンテンツ作成が必要です。

以下の対策を実践することで、強調スニペット獲得の確率を大幅に向上させることができます。

- 明確な質問と回答の構造を持つコンテンツを作る

- HTMLタグを正しく使用する

- ユーザーの検索意図を満たす高品質なコンテンツを提供する

- ページの読み込み速度やモバイル対応など、全体のUXを高める

順にご説明します。

(1)明確な質問と回答の構造を持つコンテンツを作る

強調スニペットに表示されやすい構造として、質問形式の見出し(例:「〇〇とは?」)に続けて、直後に簡潔な回答を記載するパターンが効果的とされています。

この際、1文または2文程度で回答を簡潔にまとめ、その下に詳細を補足する構成が理想です。

例えば「強調スニペットとは?」という見出しを作り、その下に「強調スニペットとは…」と回答を続けるような構成を入れましょう。

ただし、強調スニペットへの掲載はGoogleのアルゴリズムによって自動判断されるため、構造を整えたからといって必ず表示されるわけではありません。

(2)HTMLタグを正しく使用する

強調スニペットに表示させるには、適切なHTMLタグの使用も必要です。

論理的で一貫性のあるHTMLマークアップ(見出しタグ・リストタグ・表タグ)を正しく使うことで、検索エンジンがコンテンツを理解できるからです。

例えば、見出しタグの下に疑問への回答を入れる場合は、見出しに<h2>や<h3>のタグを正しく使う必要があります。

強調スニペットとは?

強調スニペットとは、Google検索結果の最上部に表示される回答ボックスです

強調スニペットの種類</h3>

<li>テキスト形式</li>

<li>リスト形式</li>

<li>表形式</li>

</ul>

また、リスト形式を狙う場合も、上記のように番号付きリスト(ol、li)や箇条書きリスト(ul、li)を正しく使用しましょう。

(3)ユーザーの検索意図を満たす高品質なコンテンツを提供する

強調スニペットに選ばれる根本的な条件は、ユーザーの検索意図を正確に満たすことです。

検索クエリに対して最も適切で信頼性の高い回答を提供していれば、検索エンジンから自社サイトのコンテンツが抜粋される可能性が高まります。

そのためには、情報の正確性や最新性、網羅性を意識してコンテンツを作り、信頼される情報源として発信を継続することが重要です。

例えば、専門用語を使用する業種の場合は注釈を入れて初心者にも理解できる内容にするなど、誰にでも理解しやすいという目線が大事です。

また、定期的な情報更新を行い、常に正確で価値のあるコンテンツを維持することが大切です。

品質の高いページを作ることが、強調スニペットに表示されるための一番の対策といえます。

なお、品質の高いコンテンツは、Webマーケティングの領域でも積極的に活用され、コンテンツを起点とした「コンテンツマーケティング」も主流となりつつあります。

コンテンツマーケティングの概要や効果、具体的な手法などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。

(4)ページの読み込み速度やモバイル対応など、全体のUXを高める

ページの読み込み速度やモバイル対応、Core Web VitalsといったUX指標は、検索順位全体には影響を与える重要な要素です。

これらを改善することで、ページの信頼性や滞在率が向上し、結果的にGoogleからの評価が高まることで、強調スニペットへの掲載確率も間接的に高まる可能性があります。

ただし、ページの読み込み速度やモバイル対応が直接的に強調スニペットの表示に影響するわけではありません。

強調スニペットへ表示されるのは原則上位サイトのどれかなので、検索順位を上げることで表示の可能性を上げるという方向性で考えておきましょう。

ページやサイトの読み込み速度がどのような影響を及ぼすのかについては、以下の記事でも解説しています。

また、ページの表示速度を分析するツールの概要と具体的な改善施策については、以下の記事も合わせてご覧ください。

7.強調スニペットを非表示にする方法

ゼロクリック検索になるのを避けるために、強調スニペットを非表示にしたいと考えている方もいるでしょう。

その場合は、以下の方法で非表示にすることができます。

- ページ全体を非表示にする方法

- 特定の部分のみを非表示にする方法

- スニペットの文字数を制限する方法

詳細について、順にご説明します。

(1)ページ全体を非表示にする方法

ページ全体のスニペット表示を無効にしたい場合は、HTMLのhead内にmetaタグを追加する方法が有効です。

以下のコードをページのhead部分に記述することで、そのページからの強調スニペット表示を防ぐことができます。

<meta name=”robots” content=”nosnippet”>

このタグを設定すると、そのページは強調スニペットだけでなく、通常の検索結果のスニペット表示も無効になります。

なお、検索結果にはタイトルとURLしか表示されなくなり、説明文も表示されなくなるため、重要なページや商品ページなどでは、この設定の使用は避けた方が良いかもしれません。

クリック率の低下につながることもあるので、タイトルを魅力的にするなどの工夫と併用するようにしましょう。

(2)特定の部分のみを非表示にする方法

ページ内の特定部分だけを、Google検索におけるスニペット(特に強調スニペット)から除外したい場合には、以下のHTML属性を使用します。

<span data-nosnippet>非表示にしたいテキスト</span>

この data-nosnippet 属性は、Googleに対して「この要素をスニペットに含めないでほしい」と指示するためのものです。

文脈がないと誤解される可能性がある注意書きや、公開済みだが検索結果に表示させたくない情報などを非表示にする際に使います。

ただし、このHTML属性はGoogleの専用仕様であり、Bingなど他の検索エンジンでは機能しない点に注意が必要です。

(3)スニペットの文字数を制限する方法

強調スニペットの最大文字数を制限したい場合は、以下のmetaタグを使用できます。

<meta name=”robots” content=”max-snippet:100″>

この指定により、Googleに対して「検索結果に表示するスニペットは最大100文字までにしてほしい」と伝えることができます。

ただし、Googleはこの設定を厳密には保証しておらず、あくまで“参考値”として扱うと公式に明言しているため、指定した文字数通りに制限されないケースもあります。

また、この設定は通常のスニペットおよび強調スニペットの両方に影響を与える可能性があるため、重要な情報の一部が省略されてしまうリスクもあります。

スニペットからの誤解を防ぎたい場合には有効な手段ですが、制限値の設定は慎重に行い、実際の検索結果も定期的にチェックしましょう。

8.強調スニペットに関するよくある質問

強調スニペットについて、多くの方が疑問に思う点をまとめました。

実際の運用において頻繁に質問される内容を中心に、分かりやすく回答いたします。

- 強調スニペットはどのように選ばれるのですか?

- 強調スニペットとSEOの関係は?

- 強調スニペットとリッチリザルトの違いは何ですか?

(1)強調スニペットはどのように選ばれるのですか?

強調スニペットは、Googleのアルゴリズムによって自動的に選出されます。

検索クエリに対して、最も適切かつ信頼性のある回答を提供していると判断されたページが対象となりやすく、通常は検索結果上位1〜3位のページから選ばれる傾向があります。

選定には、コンテンツの構造化(質問+回答)、情報の正確性、網羅性、ページ全体の権威性などが総合的に評価されます。

特に質問形式のクエリでは、明確な答えを提示する構成が選出されやすいため、FAQ型のコンテンツは強調スニペット獲得に有利です。

(2)強調スニペットとSEOの関係は?

強調スニペットは、検索順位とは別枠で検索結果の最上部に表示されるため、「0位ポジション」とも呼ばれ、非常に高い露出効果を持ちます。

これによりクリック率の向上だけでなく、検索ユーザーに対する信頼感やブランド認知の向上にもつながります。

ただし、強調スニペットに表示されるかどうかはGoogleの判断によるため、意図して確実に獲得できるものではありません。

そのため、従来のSEO対策を基盤としながら、コンテンツ構造やスニペット表示に適した表現を意識しましょう。

(3)強調スニペットとリッチリザルトの違いは何ですか?

強調スニペットとリッチリザルトは、どちらも検索結果の視認性を高める要素ですが、役割や表示形式が大きく異なります。

強調スニペットは、検索クエリに対する回答として検索結果の最上部に自動で表示される一種の抜粋ボックスです。

一方、リッチリザルトは、構造化データを活用することで、通常の検索結果内にレビュー、価格、営業時間などの追加情報を表示できる機能です。

強調スニペットはGoogleの自動判断によって選ばれ、手動で指定することはできません。

一方で、リッチリザルトはマークアップを適切に実装することで、ある程度意図的に表示を促すことが可能です。

まとめ

強調スニペットは、ユーザーが実際に検索エンジンに入力したクエリに対する最適な回答として、Google検索結果の最上部に表示される特別な機能です。

通常の検索順位よりも上位に表示される「0位」ポジションを獲得することで、高いクリック率とブランド認知向上を実現できます。

強調スニペットの正しい理解と活用により、より効果的なSEO対策を実現し、検索結果での競合優位性を確立してください。

もしも強調スニペットの正しい実装方法がわからないなどの悩みがある場合は、ぜひ専門家へご相談ください。

当社では、強調スニペット対策や効果的なコンテンツ設計、SEO戦略まで、一貫したデジタルマーケティング支援を提供しています。

検索結果での上位表示やアクセス向上についてお悩みがあれば、ぜひご相談ください。